在医院的白色长廊里,总有一群身着紫色制服的身影匆匆而过。她们不是手握手术刀决定生死的医生,却在无数个昼夜交替中,用最朴素的双手托起生命的重量。柏瑞康护理员饶杨娇的故事,恰如一面澄澈的镜子,映照出这个常被忽视的群体如何用平凡铸就伟大——当她把病人当作家人般服务时,当她把自家炖的鸡汤一勺勺喂入病人口中时,这种超越职业要求的付出,已然将护理工作升华为一种生命对生命的庄严承诺。

护理工作的特殊性在于,它处于医疗体系的末端,却承载着最直接的生命温度。护理员饶杨娇随时防备人呼唤,日夜守护在病床,在她的身影上,我们看到的是一种近乎修道士般的坚守。现代医学人类学家安妮玛丽·摩尔曾在《照护的逻辑》中指出:"医疗系统中的技术奇迹,最终都要通过护理者的双手转化为患者的生存体验。"当病人因疼痛而烦躁呻吟时,饶杨娇的推拿按摩不仅是物理上的缓解,更构成了医患之间最原始也最有效的治疗语言——通过肌肤接触传递的安全感,往往比药物更早奏效。这种"病人心理善疏导"的能力,本质上是一种将专业技术转化为情感慰藉的智慧。

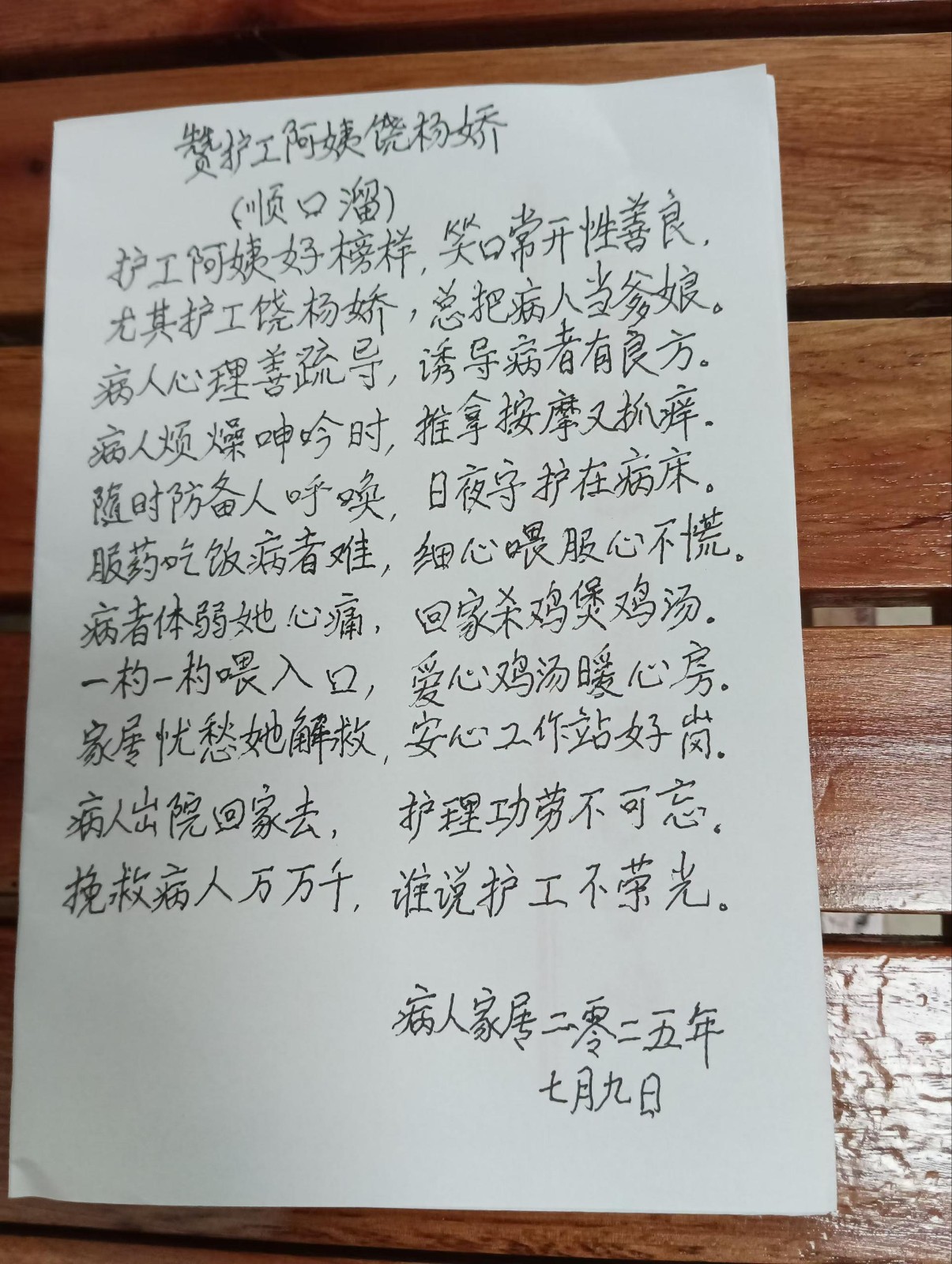

更令人动容的是,饶杨娇的工作早已超越了职业要求的边界。"病者体弱她心痛,回家杀鸡煲鸡汤"的行为,展现了中国传统文化中"老吾老以及人之老"的伦理光辉。在社会学家阿莉·霍克希尔德提出的"情感劳动"理论框架下,护工本可以止步于程式化的服务,但饶杨娇选择将"额外的情感"注入工作——她为患者家属排忧解难,主动延长守护时间,这些不计报酬的付出,恰如黑暗中的烛火,温暖着被病痛冷却的生命。法国哲学家列维纳斯曾说:"面对他者的面容,我们便承担了无限责任。"在病房这个特殊的伦理场域里,饶杨娇对"面容"的回应,成就了当代社会最珍贵的道德实践。

当我们凝视饶杨娇的那双手,看到的不仅是某个个体的善良,更是一个文明对待生命的态度。在这个技术崇拜的时代,或许我们更需要铭记:生命最深的痛苦往往不需要高科技解决方案,而只需要另一个生命真诚的在场与陪伴。那些如饶杨娇护工般在平凡岗位上绽放的人性光辉,终将在历史的星河中,成为衡量一个时代文明高度的温暖坐标。

撰文 | 陈彩红

审核 | 王文星

编辑 | 郑嘉欣